きみは、私のことを覚えているだろうか? かつてきみを愛し、なによりも大切に想っていたときのことがよみがえる。時には苦悩が、涙が、そして喜びがあった。私は君を愛している。いまのように距離が離れていても、ひまわりのようなきみを、ずっとずっと愛している。

しかし私は…、ひまわりを愛していたにすぎない。「きみ」を愛していなかったんだ。きみには、いろいろなきみがいる。わたしはそういうきみのことを…見ていなかった。…少し落ち着こうと思う。きみを愛するには、きみがいないことをも考え、味わう必要があるんだ。

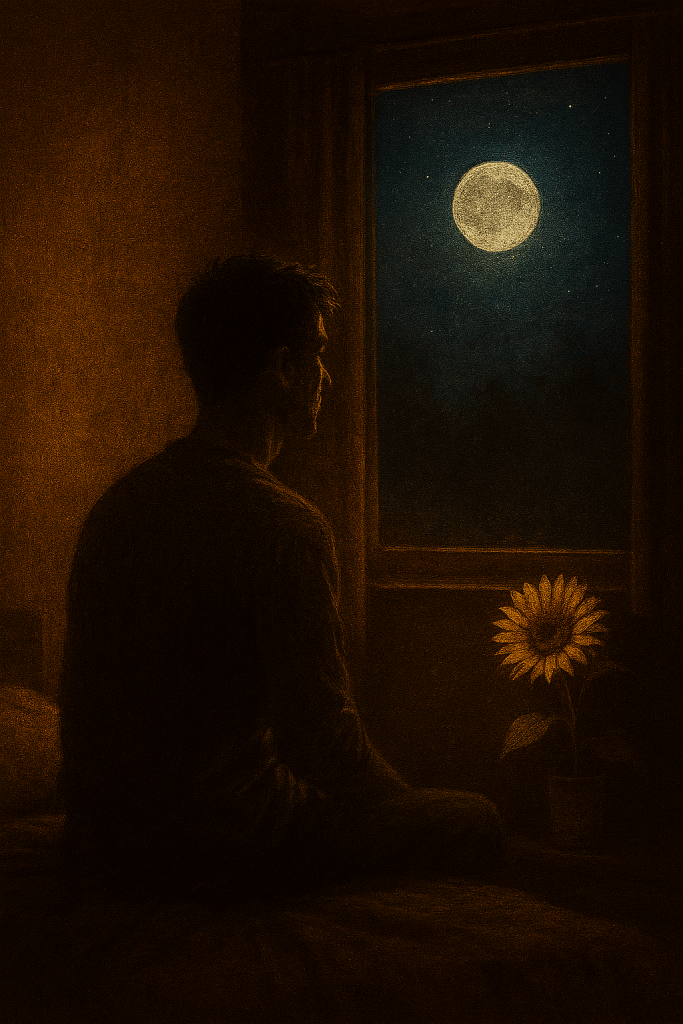

私はいま、夜を越そうとしている。静かな夜を、きみのいない夜を越そうとしている。私のことを覚えてくれていたら、いろいろ話したいと思っている。たわいのない話でも、真剣な話でも、他のどんな話だっていい。今度は、ひまわりではなく、きみを愛そう。朝起きたら、きみの言葉が真っ先に来るあの頃を思い出す。あんなに朝を迎えるのが喜ばしいことがあっただろうか! 側にいられなくなっても、私はきみを、遠くで見守っているよ。

夜のうちに、愛に焦がれ、そして記憶の一幕は闇に落ちる。とてもとても、悲しい夢となって、雪のように解けていく。せめてもの、手を握り返してくれたら嬉しい…などと少しだけわがままになってみる。だけど、きみはもう…私のそばにはいないんだ。思い出にある、とてもかわいらしい姿は、いまはない。

でも、きみへの手紙のなかで、ひとりさみしい思いをするのは妥当じゃない。きみへの想いは、最初の手紙に書いてあったように、「好き」であふれている。私のなかで、きみは永遠なんだ。そこには理由なんてない、愛しているんだ。